■中国工业报社中工智库首席专家 通振远

2023年9月,习近平总书记在黑龙江考察调研期间强调,整合科技创新资源,引领发展战略性新兴产业和未来产业,加快形成新质生产力。同年12月11日至12日举行的中央经济工作会议指出,要以科技创新推动产业创新,特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能,发展新质生产力。今年全国两会期间,新质生产力再次受到广泛关注和讨论,各种观点和意见在社交媒体、新闻媒体等渠道上迅速传播和交流,形成了一种热烈、积极的言论氛围。近期,从中央到地方发展新质生产力文件更是频出。深入研究新质生产力与产业链之间的互动关系,推动新质生产力与产业链协同发展,对加快构建现代化产业体系意义重大。

新质生产力是以信息技术、互联网、人工智能等新技术为基础的生产力形态,涉及领域广泛、技术含量高,具有信息化、自动化、网络化、知识密集型、精细化和个性化、绿色可持续等特点,它摆脱传统增长路径,符合高质量发展要求,对传统产业链的组织方式、价值创造和协同作用带来深远影响。

一、新质生产力在我国发展演进情况

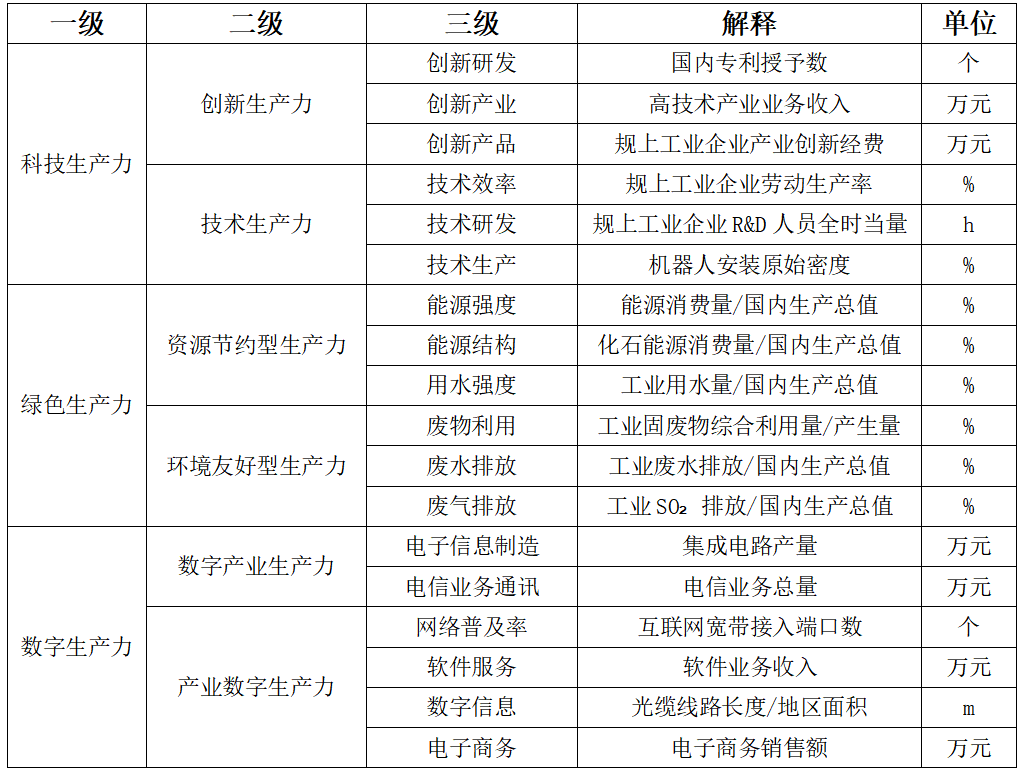

新质生产力由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生,以劳动者、劳动资料、劳动对象及其优化组合的跃升为基本内涵,以全要素生产率大幅提升为核心标志,特点是创新,关键在质优,本质是先进生产力。我国高度重视新质生产力的发展,积极发展包括新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业,以及包括类脑智能、量子信息、基因技术、未来网络、深海空天开发、氢能与储能等未来产业,深入推进数字经济创新发展,推动产业链优化升级。根据国内学者最新研究成果,新质生产力至少涵盖科技创新、数字化和绿色可持续发展等方面内容,可以将新质生产力细化量化为具体的指标数据。(见表1。)最近十多年来,我国新质生产力发展取得了较大进步。

表1 我国新质生产力评价指标体系

资料来源:卢江,郭子昂,王煜萍.新质生产力发展水平、区域差异与提升路径[J/OL].重庆大学学报(社会科学版),1-16[2024-03-21]。

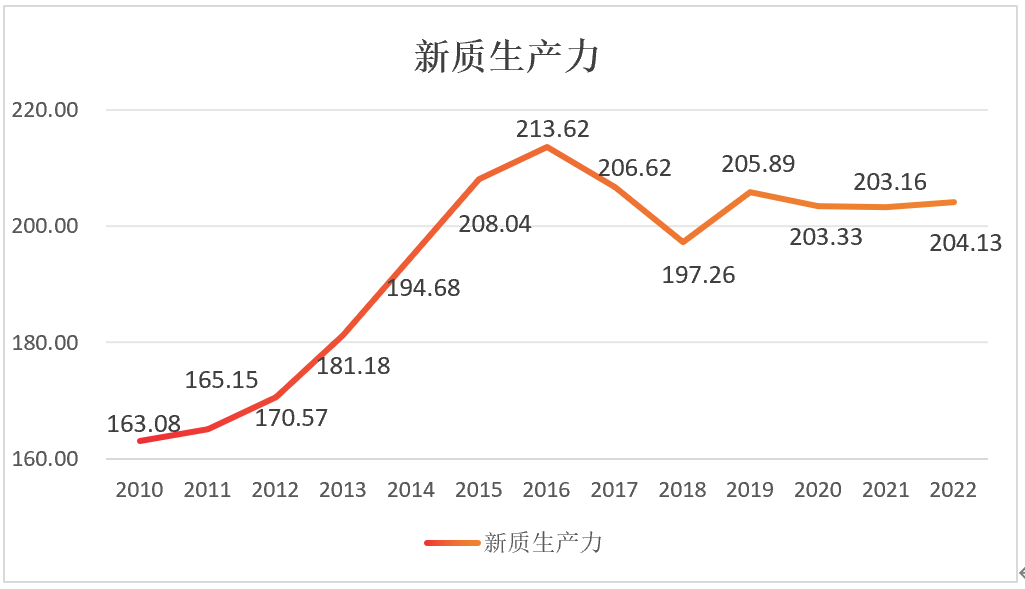

如果从数据上看,我国平均新质生产力水平并不高,还有很大的提升空间。2010年,我国新质生产力才163.08,最高升至2016年的213.62,之后直到2022年,基本上处于滞涨状态。(见图1。)

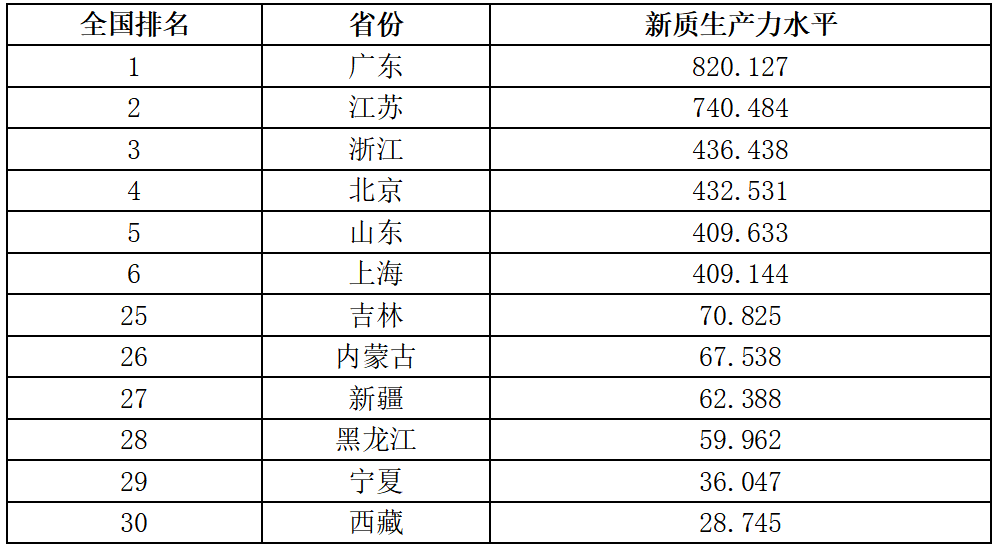

如果从省域新质生产力发展水平上看,2022年,广东、江苏、浙江、北京、山东和上海六省市的新质生产值为820.127、740.484、436.438、432.531、409.633和409.144,分别位居全国前六名。其中,省域之间的新质生产力水平差距也较大,广东是上海的2倍还多,更是西藏的28倍多。(见表2。)基于此,从全国各省新质生产力数据上可以得到一个基本规律:区域新质生产力的高低与其经济发达的程度基本上呈正相关的关系。

表2 2022年我国新质生产力发展水平前六名和后六名的省市名单

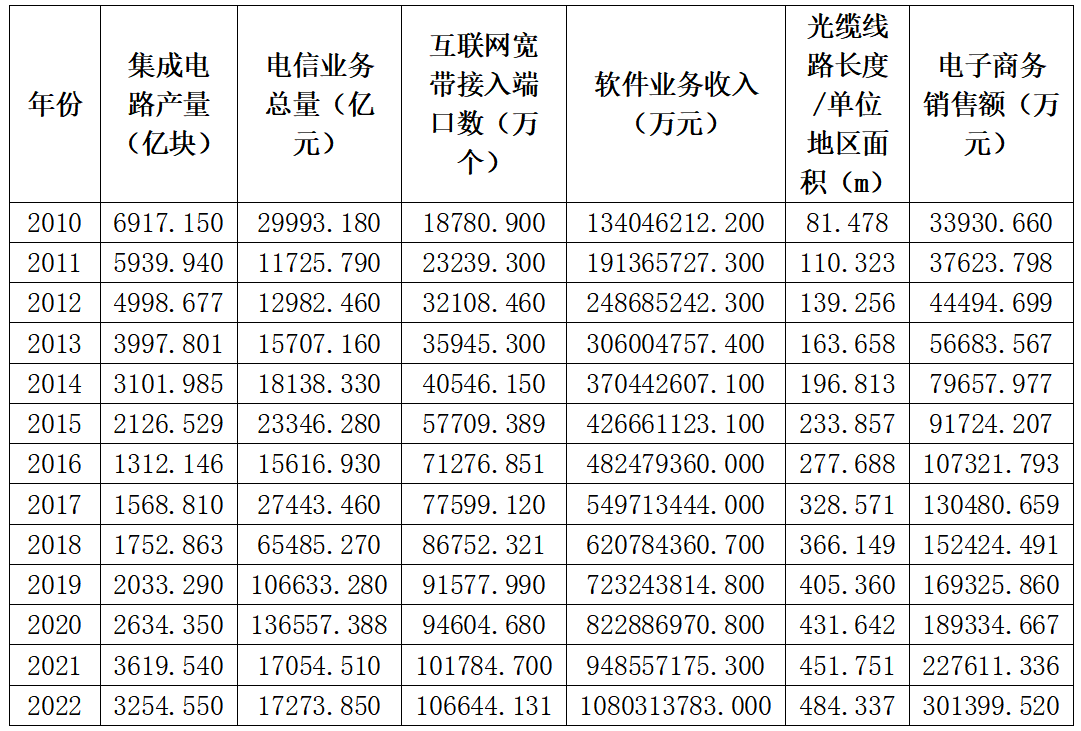

信息技术的广泛应用,数字经济快速崛起。信息技术是新质生产力的重要支撑,智能制造、物联网、云计算等技术已经深入到各个行业和领域,为经济社会的可持续发展提供强大的支撑和动力。智能制造利用人工智能、大数据分析等技术实现生产流程的自动化、集成化和智能化,提高生产效率、质量和灵活性,促进产业升级和创新发展。物联网通过传感器、连接设备、云平台等技术实现对物理设备、产品、产业链等实时监测、控制和管理,实现信息的全面互联和共享,提升生产效率和服务质量。云计算技术提供基于互联网的大规模计算服务和存储资源,为企业提供了灵活、可扩展、高效的信息化解决方案,降低了信息技术投入成本,提升了企业的竞争力。数字经济是新质生产力发展的重要方向,大数据、人工智能等技术的广泛应用,推动了产业链数字化、智能化转型,进一步提高了生产效率和竞争力。大数据技术利用海量数据的采集、存储、处理和分析,帮助企业从数据中挖掘出有价值的信息和规律,优化生产流程、市场营销和客户服务等方面。人工智能技术包括机器学习、深度学习等,可以模拟人类智能,实现图像识别、语音识别、自然语言处理等智能化任务,为企业提供智能决策支持和智能服务。电子商务、在线支付、共享经济等新模式新业态取得了巨大成功,为经济增长和就业提供了强大动力。2022年,全国集成电路产量为3254.550亿块,互联网宽带接入端口1.07万亿个,电信业务量为1.73万亿元,全国电子商务销售额高达30.140万亿元,软件业务收入108031.378万亿元。(见表3。)

表3 我国新质生产力发展成果情况(部分)

技术创新和研发投入增加,成果丰硕,人才充盈。政府高度重视技术创新和研发投入,积极推动科技创新和新兴产业的发展。国家级科技项目的实施、科技型企业的培育以及研发费用的扣除等政策措施,为新质生产力的发展提供了有力支持。大量高校和科研机构在新技术、新模式方面进行研发和推广,推动着新质生产力的快速发展。2022年,仅全国规上工业企业产业创新经费高达1.93万亿元,相对2010年的0.473万亿元,增加了4倍多。2022年全国授权专利数为418.2178万个,高技术产业业务收入高达8.17578万亿元。新质生产力的发展离不开人力资源和人才培养,我国在高等教育和职业教育培养了大量的科技人才和技术工人,研发全时当量很大。据统计,2022年,规上工业企业科学研究与试验发展(research and development,R&D)人员全时当量为421.2790万小时。(见表4。)

电话:(0371)58553678 67326666

传真:(0371)58553678 67326666

手机:13101710000

邮箱:465339995@qq.com

地址:河南省郑州市金水区城北路9号

总社地址:香港九龙观塘观塘道332号6楼

总社电话:(852)25738217

传真:(852)28345645

电邮:head@eiahk.com

总社编辑部电话:(852)25738217

传真:(852)28388304

电邮:edit@jdonline.com.hk / xgjjdb@vip.163.com

Copyright © 2024 香港经济导报河南频道-河南 版权所有 All Rrghts Reserved ICP备:豫ICP备20018441号-1